古くから温泉地として親しまれてきた、伊豆・修善寺エリア。「小京都」とも言われるこの町は、ここでしかできないとっておきの旅の楽しみ方ができる観光地です。本記事では、修善寺エリアで体験できる食や文化、伝統の特別な体験についてご紹介します。

2025.11.10伊豆・修善寺ってどんなところ?

東京駅から特急列車「踊り子」で約2時間。車窓に広がる景色を楽しんでいるうちに、緑豊かな日本の穴場スポット「修善寺」に到着します。

古くから温泉地として親しまれてきた修善寺は、実は「世界農業遺産」に認定されたわさび栽培の聖地。清らかな水が育むわさびや、地ビール・地酒・ワインなど、自然の恵みを生かした地元の味覚がそろいます。

そんな町の中心には、約1200年前に日本仏教に大きな影響を与えた高僧のひとり、弘法大師・空海が開いたと伝わる「修禅寺」があります。この場所は、将軍・源頼家が幽閉された歴史的背景を持ち、今もどこか厳かな空気が感じられます。

今回は、そんな修善寺の奥深い文化や食、歴史に触れられるスポットをご紹介。五感で味わう、新しい修善寺の旅へとご案内します。

わさび、大見とうふ、酒 ― 修善寺に来たら必ず食べたいグルメ

旅の目的の一つであるグルメ。修善寺エリアには、生産方法やこだわり、歴史を知るとより一層味わいが深くなるグルメがそろっています。

知るほどに味わいたくなるとっておきのご当地グルメと、その魅力を紹介していきます。

お寿司の脇役が主役に!甘くて香り豊かな「わさび」の魅力

Picture Courtesy of Pixta

お寿司に添えてある黄緑色の香辛料「わさび」。ツーンと辛くて、一度食べたら忘れられない日本の薬味です。

わさび栽培、実は静岡県が発祥の地。元々は山の中に自生していましたが、今から400年以上前に現在の静岡市葵区有東木で本格的な栽培がスタートし、約300年前に伊豆に伝わりました。

この地域でわさび栽培が根付いたのは、豊かな自然条件のおかげ。特に水わさびの栽培が盛んな伊豆市筏場地区は、大見川の上流に位置し、豊富な湧水に恵まれ、年間を通して水温が13度ほどに保たれています。

加えて130年前に開発された「畳石式わさび田」(2018年 世界農業遺産認定)の栽培方法が根付き、今では産出額が全国シェアの7割を誇る高品質なわさびの産地として知られています。

1本3,000円以上で取引される伊豆産のわさびですが、このツアーでは、自分で収穫し、その場ですりおろして味わえる体験もできるのです。

畳石式わさび田の美しい景観を眺めつつ、自分の手でわさびを収穫。すぐにすりおろして食べるわさびは、市販のペーストタイプのわさびとはまったくの別物です。

市販のわさびは、主に葉や茎を加工したペースト状のものが一般的で、辛さが際立ちがちですが、この体験ですりおろすのは根茎の上部。ごはんの上に直接わさびをすりおろしていただきます。ツーンとした刺激よりも、舌の上でじんわり広がる甘みと深い旨みに驚くはずです。

わさびの印象がガラリと変わる特別なグルメ体験。日本の食文化をもっと深く味わいたい方に、ぜひ体験してほしい逸品です。

「大見とうふ」を手作り!

お味噌汁に冷奴、お鍋に煮込み料理など、日本の食卓に欠かせないお豆腐。

ここ大見地区では、天城山の名水と地元の良質な大豆「ふくゆたか」を使用した「大見とうふ」が名産物「大見の郷 季多楽(きたら)」では、手作り豆腐の体験と、直売ならではの豊富な豆腐製品が楽しめます。

1時間の豆腐作りでは、まず搾りたての豆乳を味わうところからスタート。とろりとした濃厚な豆乳は、まるで飲むお豆腐のよう。口に含むと、大豆の甘みがふわりと広がります。

その後豆乳を混ぜながら、じっくりと温度を上げていきます。80度に達したら「にがり」を加え、すると豆腐がゆっくりと固まり始めます。この待つ時間が、手作り体験の醍醐味となるのです。

お豆腐が固まったら、専用の型に入れて成形します。この時、自然に固まったものが「絹ごし豆腐」、布に包んで水分を抜いたものが「木綿豆腐」と呼ばれています。

自分たちの手で作った大見とうふは、コクがあり、そのまま食べても甘みが感じられるほど濃厚な味。

醤油だけでなく、お塩や、わさびと一緒に食べても新たな発見がありますよ。

大見とうふ作りが体験できる「大見の郷 季多楽」では、お豆腐だけでなく、油揚げや厚揚げ、地元の採れたて野菜なども販売中。修善寺グルメを自宅でも楽しめるため、お土産処として立ち寄ってみても良いでしょう。

日本酒、ワイン、ビールの製造も修善寺に集結!

修善寺は日本酒の酒蔵、ワイナリー、ビールの醸造所がそろう隠れた名産地。

旅館やレストランでバラエティ豊かな地元のお酒を楽しむのも、修善寺ならではの楽しみ方です。

ワインの産地といえば、フランス・イタリア・スペインが思い浮かびますが、雄大な自然と、葡萄にかける情熱で言うと「中伊豆ワイナリー」も負けていません。

自社でぶどうの栽培から醸造、販売までを手がけている「中伊豆ワイナリー」。敷地内には10ヘクタールのぶどう畑が広がり、実際に畑の中に入れたり、事前予約をすれば乗馬体験で畑を巡ったり、大人も子どももワクワクするアクティビティがそろっています。

試飲コーナーには「伊豆プティ・ヴェルド2020」や「伊豆シンフォニー・レッド・プレミアム2020」など、「日本ワインコンクール」で受賞したワインもずらりと並びます。

伊豆の風土と自然の恵みを生かして製造をしているのは、ワインだけでなく、ビールも同様。

2000年に設立した「BAIRD BREWERY」は、最小限の加工で、素材の最大限の素晴らしさを出すことをこだわりに、修善寺でビールを作り続けています。

ホップを自家栽培したり、修善寺エリアの井戸水を活用したりと、地域ならではの恵みと絶え間ない努力が結晶となり、唯一無二の個性的なクラフトビールが出来上がります。

そのほか、伊豆唯一の酒蔵として日本酒造りをしている「万大醸造」など、修善寺エリアはお酒好きの方も楽しめる魅力が詰まっています。

修善寺で日本の仏教文化に触れよう!

鎌倉幕府の2代将軍である源頼家(1182年-1204年)が幽閉され、その生涯を終えたと言われている修禅寺。彼が出陣のたび、手作りのお守りを携えていたという逸話も残るこの地は、かつて、修善寺駅から奥の院まで広がる広大な寺域を誇っていたと言います。

その当時の影響力は今なお色濃く、修禅寺は伊豆市を代表する寺院として、仏道文化を継承し続けています。

今回筆者は特別な機会に恵まれ、この修禅寺で貴重な体験をすることとなりました。ここからは、その様子を体験ごとに詳しくご紹介します。

日本でも貴重な「仏師」直伝!世界に一つだけの旅のお守り作り

仏像とは、仏や菩薩、守護神などを模った尊像のこと。修善寺自然公園の葭原観音堂にも、見る人や祈る人によって姿を変えると言われる三十三観音があります。

よくよく観音様を眺めると、困った顔、頭に馬を乗せている方、たくさんの顔を持っている方など、実にさまざま。これは、訪れる人の願いや悩みに応えるための姿なのだといいます。

例えば困っている人に寄り添うように困り顔になったり、馬が雑草を食べ尽くすように、煩悩を消す力を表したり、それぞれに理由があるそうです。

祈る人によって姿を変える仏様だからこそ、彫る人の想いが自然に投影され、世界に一つだけの姿になる――。

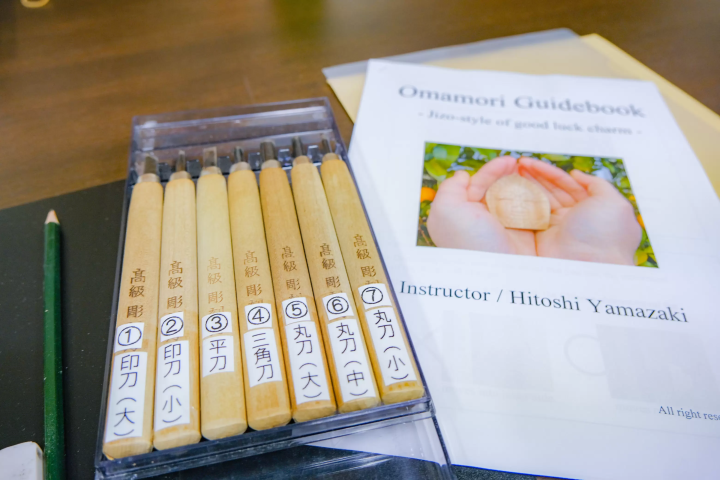

そんな言葉に心惹かれ、今回は庶民の間で親しまれてきた仏様である「お地蔵さま」の木彫り体験に参加。仏師の山崎仁先生の指導のもと、彫刻刀を手に取りました。

作業時間はおよそ2時間。香りの良い楠の木を左手に、右手に彫刻刀を持ち、じっくりと自分だけの旅のお守り作りに思いを馳せていきます。

最初はぎこちなかった彫刻刀の動きが滑らかになり、カクカクしていたお地蔵さまが丸みを帯び、表情が豊かに変化する様子は、静かな制作魂を徐々に刺激してくれました。

最後にお地蔵さまの裏側にオリジナルのハンコを押してもらい、これで制作の工程は完了です。

ただ、これだけではただの木彫りのお地蔵さま。次に待っているのは、お地蔵さまに「魂」を吹き込む神聖な儀式です。

朝課―お守りへの魂入れ―

翌朝5時半。いよいよお地蔵さまに魂を吹き込む儀式が始まります。

修禅寺本堂より「いろは道」を辿り、およそ5km西へ。弘法大師・空海が修行を行ったとされる奥の院で、朝の読経が静かにはじまります。

約30分間の朝課により、魂入れと祈祷が粛々と進みます。読経の最中には、参加者1人1人の名前が読み上げられ、お焼香で読経に参加する場面も。静寂の中で響く経文とお香の香りが、心の奥まで染み渡っていきます。

まさに奥の院でしかできない特別な体験は、読み上げられたお経とともに、心に深く刻まれるような唯一無二の体験となりました。

朝課を経てお地蔵さまは、「木彫り」から「魂の宿った守り仏」へと姿を変えます。旅の安全と、このご縁を胸に、自宅まで大切に持ち帰りました。

地元ガイドも同行!修善寺の特別なツアーに出かけよう

わさびの収穫体験や地蔵彫り体験など、本記事で紹介した体験の数々は、ツアーに申し込むことで、どなたでも実際に体験をすることができます。

修善寺の恵まれた自然と、知るほどに魅力が溢れる歴史に特化したツアーとなっており、修善寺で生まれ育った英語対応も可能なガイドも同行します。軽快で朗らかなトークとともに、修善寺のまだ知られていない新たな魅力をたっぷり味わってみてはいかがでしょうか。